O que é “design inteligente”, a pseudociência criacionista que tenta se infiltrar nas escolas

m 1950, pela primeira vez, a Igreja Católica se posicionou sobre um assunto incômodo: a teoria da evolução darwiniana. Desde a A Origem das Espécies, de 1859, a biologia acumulava um corpo crescente de evidências de que as espécies mudam com o passar dos milênios, e de que o mecanismo central por trás dessas mudanças é a seleção natural. Dependendo da interpretação, essa conclusão poderia ser um problema para a cosmovisão religiosa.

Na encíclica Humani Generis, o papa Pio 12 fez uma distinção clara entre a alma dos humanos – imutável e de origem divina – e o corpo físico, que poderia, sim, ser estudado (e explicado) pela ciência. Esse foi o primeiro passo para o catolicismo fazer as pazes com Darwin.

Até hoje, a Igreja Católica não impõe um dogma oficial sobre a teoria da evolução – os fiéis são livres para escolher. Mas, nas últimas sete décadas, o Vaticano em si assumiu oficialmente uma posição chamada de “evolucionismo teísta”. Nessa perspectiva, Deus é o gatilho inicial para a vida – mas, a partir desse ponto, as diferentes espécies evoluíram por meio da seleção natural, sob anuência do Criador.

Ao mesmo tempo, aspectos ligados à alma e à fé são transcendentais, independentes do mundo físico. A evolução seria apenas um processo pelo qual o divino age sobre os seres terrenos; dessa forma, não há conflito entre a doutrina católica vigente e a biologia (ou qualquer outro consenso científico).

Hoje, o evolucionismo teísta também é adotado por muitos dos cristãos de denominações protestantes, por segmentos do islamismo e do judaísmo e por membros de outras religiões. Uma pesquisa feita em 20 países pelo instituto Pew Research Center mostra que uma média de 74% da população concorda com a afirmação de que “os humanos evoluíram ao longo do tempo” (no Brasil, são 54%) – enquanto as taxas de ateísmo, obviamente, são muito menores.

O motivo de tanta gente aceitar essa posição conciliatória é óbvio: a evolução por seleção natural é um fenômeno extensamente demonstrado por evidências de diversas áreas, como paleontologia, biogeografia, anatomia, ecologia e genética. É até possível observá-la na prática, em tempo real, em experimentos com bactérias que têm períodos de vida curtíssimos – e desenvolvem novos traços em resposta a pressões seletivas artificiais, geração após geração.

Trata-se de um consenso científico inequívoco, resumido na célebre frase do biólogo Theodosius Dobzhansky: “Nada na biologia faz sentido exceto à luz da evolução”.

Para uma minoria dos religiosos, porém, Deus não só criou todas as coisas, mas criou-as exatamente como são hoje, sem mudanças ao longo da história da Terra. São os chamados “criacionistas”, que rejeitam parcial ou totalmente a ideia da evolução em prol de uma leitura literal dos textos religiosos. Os mais radicais deste grupo, chamados “cristãos de Terra jovem”, acreditam que nosso planeta tem apenas entre 6 mil e 10 mil anos por causa de cálculos baseados na Bíblia – a idade real são 4,5 bilhões de anos.

Até aí, tudo bem. Todos têm direito a crenças religiosas. O problema é que muitos criacionistas não se contentam com sua fé pessoal: querem forçá-la no currículo de escolas públicas, apresentando-a ao lado do darwinismo como se fosse uma teoria de poder explicativo equivalente.

Um absurdo tão grande, é claro, não cola em nenhum país realmente laico. Mas alguns criacionistas bolaram uma estratégia engenhosa para atingir esse objetivo: camuflaram o ideário bíblico com o estilo de texto típico do mundo acadêmico para dar ares de ciência à militância religiosa. Assim nasceu o design inteligente (DI), uma teoria sem nenhum embasamento em evidências que, usando falácias e disfarces, conseguiu alcançar até o Ensino Superior brasileiro. Para entendê-lo, voltemos às suas origens.

Desenhando o design

Por muito tempo, a teoria da evolução foi tabu na educação americana. Em 1925, um professor americano chegou a ser condenado por ensinar evolução nas aulas de biologia de uma escola pública no Tennessee, num midiático caso apelidado de “julgamento do macaco”. Ao longo da segunda metade do século 20, porém, a inequívoca aceitação do darwinismo na ciência consolidou o ensino da biologia como conhecemos hoje na sala de aula.

O golpe final veio em 1987, quando a Suprema Corte dos EUA decidiu que o criacionismo era religião – e não ciência. Portanto, seu ensino em instituições públicas violaria a primeira emenda da Constituição americana, que estabelece um estado laico. Na época, a maioria das escolas já tinha adotado a teoria da evolução havia décadas, mas o criacionismo persistia em algumas regiões do interior onde evangélicos fundamentalistas eram maioria.

Os criacionistas não desistiram. Dois anos depois da decisão da Suprema Corte, é publicado o livro didático que daria origem ao movimento do DI, intitulado Of Pandas and People (“Sobre pandas e pessoas”, em tradução literal). A obra é a primeira a dar ares aparentemente científicos e acadêmicos a ideias que contestam a evolução.

O cerne do argumento do DI é bem simples: a vida na Terra é complexa demais para ter surgido por acaso. A sofisticação dos organismos indica que alguém os projetou intencionalmente. Quem? O padrão, nos livros, é deixar essa pergunta no ar, mas fica claro que a resposta propagada pela esmagadora maioria dos seus defensores é “Deus” (só alguns poucos preferem respostas alternativas, como “alienígenas”, e estes se juntaram ao movimento muito mais recentemente).

De modo a parecer laico, portanto, o DI nega ser criacionista – algo de que cientistas, filósofos da ciência e até a Justiça americana discordam. Afinal, essa não é uma teoria testável empiricamente (é impossível verificar num experimento a existência ou não de um criador onipotente), e a impossibilidade de obter provas práticas é um dos critérios básicos para separar ciências de pseudociências. “[O DI] é um movimento criacionista mais sofisticado do que o tradicional, que argumenta a partir da Bíblia”, avalia Aldo Mellender de Araujo, professor de Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Em 1991, dois anos após a publicação do livro Pandas, é fundado o Instituto Discovery, cujo objetivo é promover a teoria na sociedade – especialmente nas salas de aula. Até hoje, o Instituto Discovery é o principal propagador do DI pelo mundo.

O título do livro fundador do movimento não é à toa: os gorduchos e fofos pandas se tornaram figuras centrais no debate sobre o criacionismo em 1980, quando o paleontólogo Stephen Jay Gould, um famoso expoente do darwinismo, publicou O Polegar do Panda. No ensaio que dá título à obra, ele explica como esses animais exemplificam as idas e vindas erráticas da seleção natural.

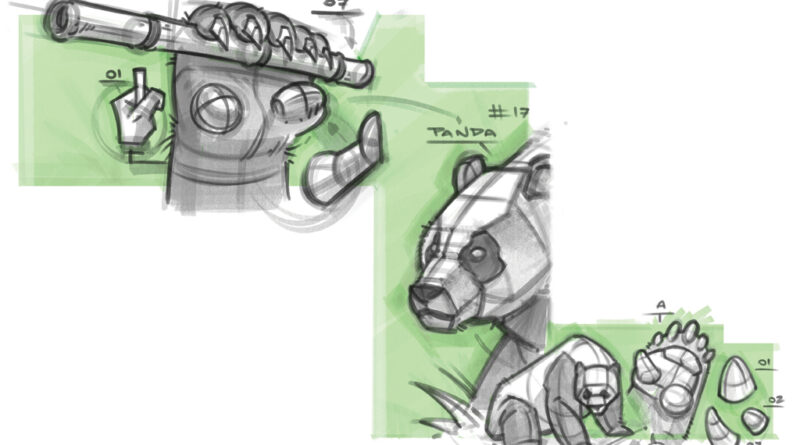

Os pandas, que só comem bambu, têm uma estrutura que parece um polegar nas suas mãos, para além dos cinco dedos comuns [veja na ilustração acima]. Na verdade, trata-se de uma extensão de um osso do punho, que ajuda a segurar o caule da planta de forma desajeitada. Funciona? Até que sim. Mas é uma solução improvisada e pouco elegante. É o que biólogos chamam de “estrutura subótima”, mas podemos apelidar de “gambiarra da natureza”.

Um designer, naturalmente, teria dado aos bichões um dedão útil como o nosso. Mas o que realmente ocorreu foi um exemplo clássico de evolução darwiniana: bastou que essa mutação no osso desse uma ligeira vantagem contra os competidores – neste caso, comer bambu um pouco mais rápido – para que os pandas com o polegar fake tivessem mais bebês e espalhassem esse traço pelas próximas gerações.

Desvio de função

Para além de sua ideia básica, já apresentada, não há muito o que falar sobre os argumentos do DI em si, porque ele pouco propõe. Seus defensores concentram esforços em citar fenômenos que a biologia real supostamente não explica –, para então concluir que só o design inteligente pode preencher essas lacunas. É a chamada “falácia do apelo à ignorância”: se não conseguimos entender 100% de algo, então o tal algo só pode ser sobrenatural. Na verdade, o fato de que ainda não chegamos às explicações para tudo não significa que tudo não tenha explicações.

Há, porém, um conceito de roupagem mais convincente explorado pelos seus defensores: a “complexidade irredutível“, termo cunhado pelo bioquímico americano Michael Behe, provavelmente o maior nome do DI no mundo. Resumidamente, a ideia é que estruturas complexas só funcionam quando estão completas – e, portanto, não podem ter sido formadas gradualmente por meio de mudanças aleatórias, no decorrer de longos períodos de tempo, como propõe a teoria da evolução.

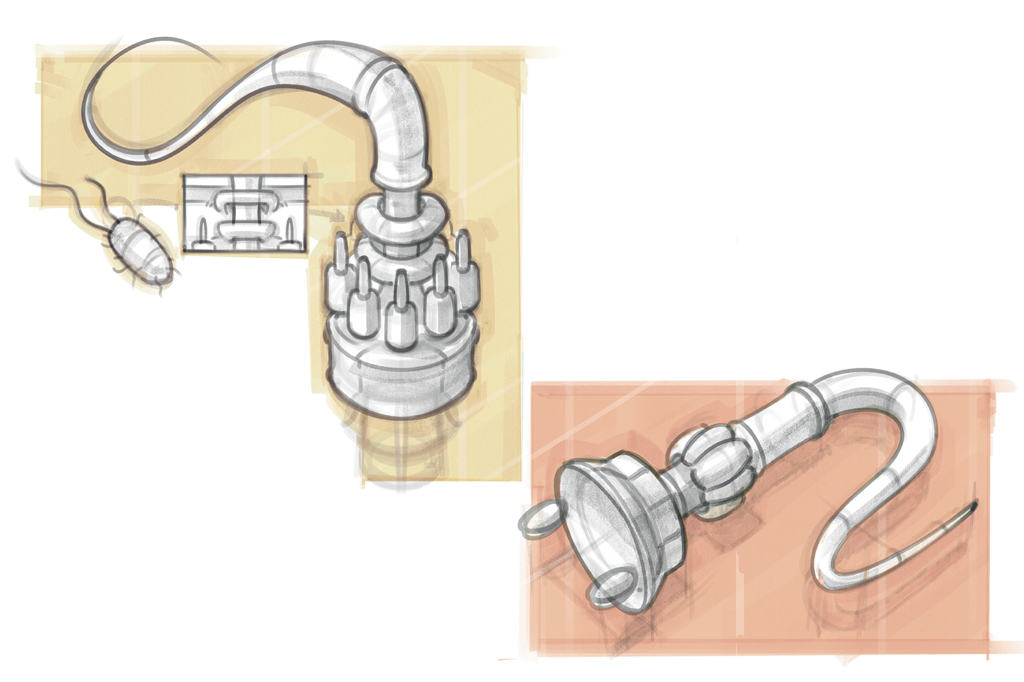

Vamos explicar com o exemplo mais amado pelos defensores do DI: o flagelo. Algumas bactérias contam com um “rabinho” para se locomoverem [veja na ilustração abaixo]. São estruturas fascinantes – e bastante complexas considerando que estamos falando de alguns dos seres mais simples do mundo.

Os flagelos são formados por dezenas de proteínas que funcionam cada uma como uma peça (o número exato varia dependendo da espécie, mas vamos supor que sejam 30, para fins didáticos). Os defensores do DI ressaltam o fato de que, se você tira uma só proteína da conta, o flagelo para de funcionar. Um “rabinho” com 29 proteínas seria inútil – e, portanto, não poderia ter sido uma etapa selecionada gradualmente, bloquinho por bloquinho. O mecanismo como um todo só se tornaria útil no futuro e, por isso, o flagelo só poderia nascer pronto, projetado por alguém.

É um argumento interessante, mas aí vem a armadilha do DI: ele omite informações. Na verdade, muitas bactérias têm apêndices mais simples que lembram flagelos, mas de funções distintas, sem relação com locomoção. Esses penduricalhos são formados pelas mesmas proteínas, só que em quantidades menores e em arranjos diferentes. Um desses arremedos de flagelo é uma estrutura chamada T3SS, usada por algumas espécies como uma “seringa” para injetar toxinas em outras células.

Com mutações aleatórias, proteínas foram sendo agregadas ou excluídas dessa estrutura mais simples até que ela ganhou uma nova função, que é nadar. Ou seja: é um fato que os flagelos não funcionam sem toda a sua complexidade – mas isso só vale se eles estiverem atuando como flagelos. Muitas estruturas vão mudando de função, com pequenos ajustes, ao longo de escalas de tempo geológicas, um fenômeno conhecido tecnicamente como exaptação.

O mesmo funciona para vários outros exemplos de suposta complexidade irredutível citados pelos defensores do DI. A confusa via de coagulação do sangue humano envolve dezenas de proteínas que, anteriormente, tinham função digestória. Já entre os pássaros, as penas surgiram primeiro como um mecanismo para regular a temperatura corporal – só depois foram selecionadas para o voo.

Muito disso, inclusive, já era conhecido antes de o design inteligente surgir. “Este é outro elemento clássico da pseudociência: ela se constrói desconhecendo resultados prévios da pesquisa científica”, diz Gustavo Caponi, professor de Filosofia da Ciência na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

O julgamento do panda

O fato de o design inteligente já nascer com argumentos científicos refutados não importava para o movimento – porque o objetivo nunca foi fazer ciência de fato. Por óbvio, teorias consensuais podem ser questionadas, atualizadas e mesmo refutadas à luz de novas evidências, mas isso só é feito por meio de estudos científicos sérios, publicados em revistas especializadas e revisados por outros especialistas.

O DI inverte essa lógica: não há, basicamente, nenhuma pesquisa feita sobre o tema; o pouco material produzido por seus defensores é publicado em livros (que não têm o escrutínio de revisão de outros cientistas). O objetivo central sempre foi incluí-lo em livros didáticos – onde só deve entrar o conhecimento já bem estabelecido pela academia. É uma inversão grotesca da lógica científica.

Para esse objetivo, o Instituto Discovery apelou para falácias como “as escolas deveriam ensinar todas as visões e deixar os alunos decidirem qual a certa” e “a mídia precisa ser imparcial e ouvir os dois lados”, para passar a impressão de que o DI é equivalente ao darwinismo e de que não há consenso acadêmico. E a estratégia gerou frutos nos EUA.

Em 2005, o conselho escolar de Dover, uma cidadezinha na Pensilvânia, aprovou uma resolução que obrigava as escolas a incluir o design inteligente nas aulas de Biologia ao lado da evolução; além disso, os professores precisariam ler uma declaração dizendo que havia “lacunas” no darwinismo. Não tardou para que vários pais processassem o governo diante evidente inconstitucionalidade – e o DI foi ao banco dos réus.

O “caso Dover” foi um fenômeno midiático. Um juiz federal precisaria responder: seria o DI uma teoria científica válida ou apenas religião disfarçada?

Uma das testemunhas pró-DI foi Michael Behe, o criador do termo “complexidade irredutível”. Para ilustrar o conceito ao juiz, Behe levou uma ratoeira para o julgamento. Segundo ele, o aparelho era complexo e irredutível porque só funcionaria completo; tirar qualquer uma das cinco partes tornaria a armadilha de ratos inútil.

Do outro lado, testemunhando em prol dos pais, o biólogo Kenneth Miller serviu de consultor científico para o juiz, explicando em detalhes a teoria da evolução. O mais curioso: durante sua fala, ele usou um prendedor de gravata inusitado, feito com três das cinco partes da ratoeira trazida por Behe. O apetrecho demonstrava, na prática, como a ideia de estruturas irredutíveis é errada: uma versão mais simples da armadilha podia, sim, ser útil, só que com outra função.

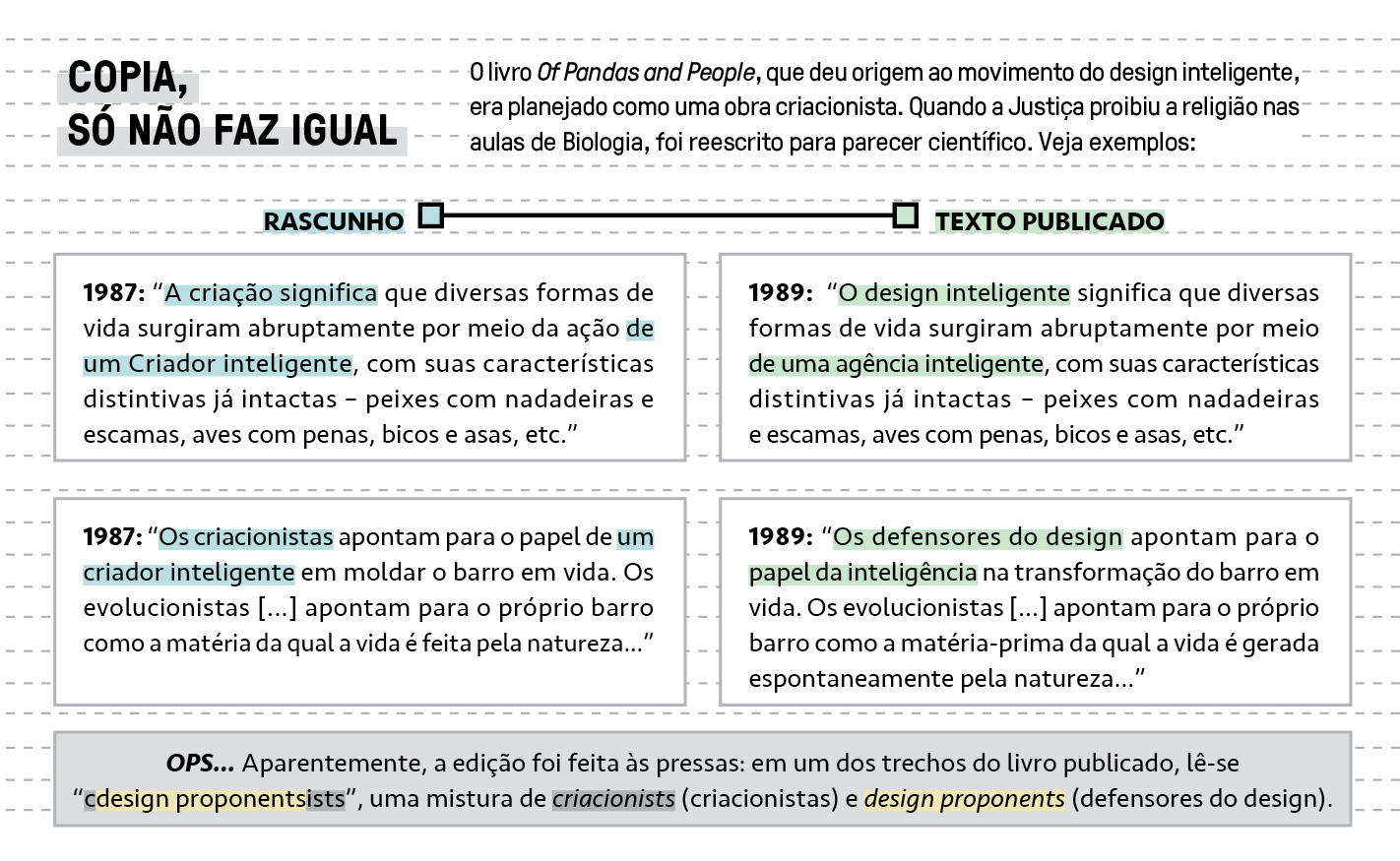

O depoimento mais decisivo, porém, foi o de Barbara Forrest, professora de Filosofia na Southeastern Louisiana University. Ela teve acesso aos rascunhos do livro Of Pandas and People – e descobriu que a obra era, de início, abertamente criacionista e religiosa. O que os autores fizeram foi apenas substituir palavras incriminadoras como “Deus” e “criação” pelos termos pseudocientíficos “agente inteligente” e “design”, enquanto muito do restante do conteúdo permaneceu igual [veja no quadro abaixo]. Ficou provado: o design inteligente nada mais era que criacionismo disfarçado para evitar as autoridades.

Por fim, o “Documento da Cunha”, um memorando interno do Instituto Discovery vazado ao público descrevia abertamente como o DI tinha objetivos políticos, visando “derrotar o materialismo científico e seus legados morais, culturais e políticos” e “substituir as explicações materialistas pela compreensão teísta de que a natureza e os seres humanos são criados por Deus”. Para a filósofa Barbara Forrest, que pesquisa sobre o movimento, fica claro que o objetivo final seria estabelecer uma teocracia nos EUA.

O juiz responsável pelo caso era John Jones III, um cristão republicano indicado para o cargo pelo presidente George W. Bush (que inclusive já teve falas amigáveis ao DI). Ainda assim, sua decisão foi clara: o DI não era ciência e o ensino nas escolas era inconstitucional.

O “julgamento do panda”, como ficou conhecido, foi um grande baque para o DI, que ficou fora dos currículos escolares de vez. Mas nem por isso essa pseudociência sumiu do mapa.

Contra-ataque

Hoje, o design inteligente é basicamente um movimento de redes sociais, blogs e podcasts, sem publicações sérias em periódicos científicos. Mesmo assim, ele nunca deixou de tentar se infiltrar na educação pública.

Em 2020, por exemplo, o presidente Bolsonaro indicou Benedito Guimarães Aguiar Neto, ex-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para presidir a Capes, o órgão responsável pelos cursos de pós-graduação no Brasil e pelas bolsas de mestrado e doutorado. Com o detalhe de que ele é, abertamente, um defensor da inclusão do DI na educação como “um contraponto à evolução”.

O Mackenzie, sediado em São Paulo, é considerado a quinta melhor universidade privada do Brasil pelo Ranking Universitário da Folha. Em 2017, em parceria com o Instituto Discovery, a instituição paulista fundou um “núcleo de ciência, fé e sociedade” para pesquisar e promover o design inteligente. Não há registro de estudos que tenham sido publicados desde então pelo centro, mas eventos, palestras e seminários sobre o tópico são frequentes. Em julho de 2025, inclusive, a Sociedade Brasileira de Design Inteligente realiza na universidade o seu sexto congresso. (A Super entrou em contato com o Mackenzie para esta reportagem, mas foi informada que, devido ao período de férias, os porta-vozes não poderiam responder a tempo da publicação.)

É uma pena: as universidades deveriam ser ambientes onde a ciência é feita, debatida e divulgada visando ao bem de todos, e não à propagação das ideias de grupos com interesses escusos. Uma pseudociência abertamente fundamentalista fere os princípios mais básicos da pesquisa empírica. Como a maioria das religiões e religiosos deixa claro, fé e ciência não são, nem de longe, antagônicas. É possível conciliar espiritualidade com pesquisa acadêmica, e ambos só têm a perder quando uma estratégia desonesta como a do design inteligente ganha força.

O que achou dessa notícia? Deixe um comentário abaixo e/ou compartilhe em suas redes sociais. Assim conseguiremos informar mais pessoas sobre as curiosidades do mundo!

Esta notícia foi originalmente publicada em:

Fonte original