Projeto reúne cartas de indígenas ao longo de séculos e propõe nova visão da história do Brasil

Centenas de cartas escritas por indígenas – algumas com mais de 300 anos – estão hoje acessíveis ao público na plataforma digital “As Cartas dos Povos Indígenas ao Brasil”, um projeto que há 15 anos se dedica a reunir, traduzir e disponibilizar textos que ajudam a recontar a história do país a partir de outra perspectiva.

São correspondências enviadas a presidentes, governadores, juízes e ao próprio “Brasil”, como destinatário simbólico. As mensagens falam de violências, invasões, perdas de território, mas também de política, educação, memória e sobrevivência.

O projeto é coordenado pela professora Suzane Costa, da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e fellow na University of London, em parceria com o professor Rafael Xucuru-Kariri, também da UFBA e pesquisador visitante no King’s College de Londres.

Juntos, eles vêm localizando e sistematizando as cartas em três períodos centrais da história do país: 1630 a 1680, 1888 a 1930 e 1999 a 2020. Já são cerca de 2 mil correspondências reunidas, sendo que 1,3 mil estão disponíveis online.

Os três períodos que organizam o acervo refletem momentos de virada histórica, tanto na política nacional quanto nas relações entre Estado e povos originários. De 1630 a 1680, o projeto localiza cartas e requerimentos coloniais, muitos enviados à Coroa portuguesa.

Esses registros desmentem a noção, ainda recorrente, de que os povos indígenas não tinham tradição escrita. “É mais fácil afirmar que os indígenas não escreviam do que fazer uma investigação precisa sobre os modos de composição do período”, diz Suzane, em entrevista à Super.

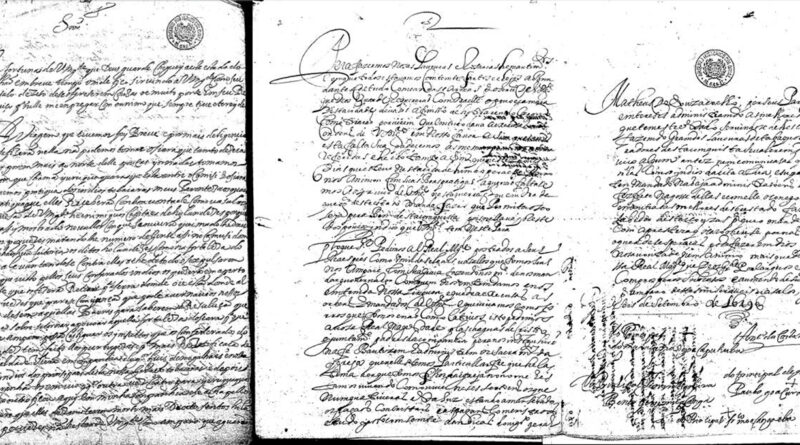

Alguns documentos guardados nos Arquivos da Real Biblioteca da Holanda, em Haia, revelam intensa negociação e resistência das comunidades indígenas para garantir liberdade e território. Um exemplo é um documento de 1649, de Antônio da Costa Marapirão, da etnia Tabajara, da capitania do Maranhão, e outros chefes indígenas. Eles se dirigiam ao rei Dom João IV, reivindicando a liberdade dos povos indígenas.

O segundo período, de 1888 a 1930, abrange a transição entre a abolição da escravidão, a Proclamação da República e as novas leis de terras. As cartas desse período mostram a presença indígena nos debates sobre cidadania e propriedade, reforçando reivindicações de direitos e territórios.

Já de 1999 a 2020, as cartas contemporâneas incluem muitas publicadas em jornais e endereçadas a autoridades, denunciando crimes ambientais, invasões e violências.

O levantamento exigiu investigação transnacional, com cartas localizadas em acervos de Holanda, Portugal, Inglaterra e Brasil. Há textos em tupi, português e latim, e alguns foram escritos por indígenas formados em colégios jesuítas, que dominavam a escrita europeia, mas a usavam para reivindicar autonomia.

Costa conta que o projeto surgiu a partir do impacto causado por uma carta coletiva dos Guarani Kaiowá, escrita em 2012. Na mensagem, eles afirmavam que, caso fossem retirados de suas terras, pediam que fosse cavado um grande buraco para enterrá-los, sinalizando um suicídio coletivo.

Segundo ela, “foi a primeira vez que uma carta indígena gerou uma manifestação coletiva, com pessoas no Facebook trocando seus perfis para ‘Eu sou Guarani Kaiowá’”.

Na época, ao pesquisar mais sobre o assunto, a professora percebeu que essas “cenas de escrita coletiva” não são exclusivas do período contemporâneo.

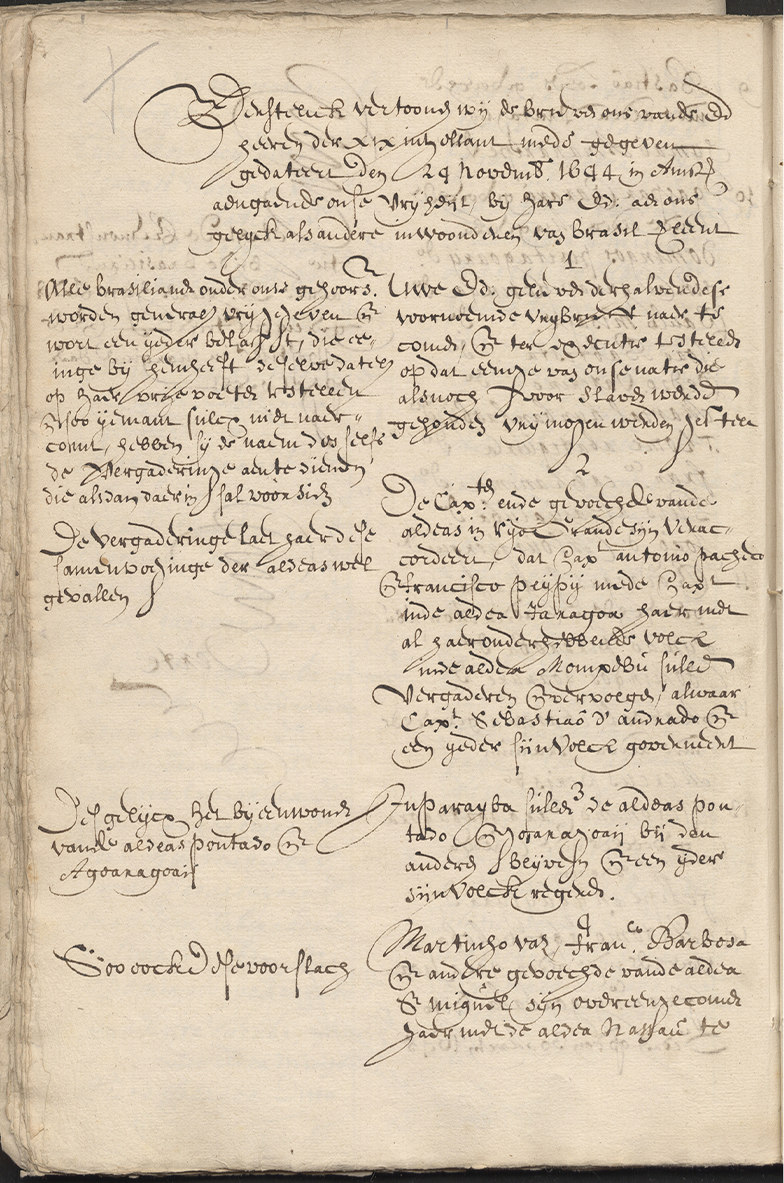

Um exemplo que a impressionou foi o da Assembleia de Tapesserica, na capitania de Itamaracá. Realizada em 1645, reuniu 134 indígenas potiguaras de diferentes regiões do atual Nordeste do país e ficou conhecida como a primeira assembleia indígena registrada no Brasil.

O encontro teve como objetivo escolher líderes para negociar os interesses da comunidade junto à Companhia Holandesa das Índias Ocidentais e resultou na elaboração de um documento assinado por Clemente da Silva, escrivão indígena, que registrou as deliberações e demandas do grupo.

A carta revela que os potiguaras buscavam garantir direitos fundamentais, como autonomia sobre seus aldeamentos, melhores condições de vida e proteção contra abusos e exploração nos núcleos populacionais controlados pelos europeus.

Além disso, evidencia a organização política dos indígenas: eles discutiam a fusão de aldeamentos, a nomeação de ministros e professores para suas comunidades e a criação de câmaras municipais, antecipando práticas de autogoverno que se manteriam em diferentes contextos ao longo da história.

Processo coletivo

Suzane explica que, ao final da composição de uma carta coletiva, o texto é lido em voz alta, sempre com a presença de um indígena letrado em português para acompanhar a construção. Esse processo de “vai e volta” permite ajustes, correções e sugestões do grupo, tornando a autoria coletiva e sofisticada.

Esse modo de escrever revela uma outra concepção de autoria – não apenas como escrita, mas como autorização para o pensamento, para o corpo e para a vida de pessoas cuja voz foi historicamente menorizada. “O que se percebe é uma entrada na história do Brasil, uma condição protagonista que muitas vezes ignoramos, como se essas pessoas tivessem sido sempre passivas ao longo da história”, afirma Costa.

Ao longo do projeto, ela desenvolveu o conceito de povo-autor, central em sua pesquisa. Ele rompe com a noção tradicional de autoria individual e literária, mostrando que os indígenas são autores não apenas por escrever, mas pelo ato político que agenciam, pela cena coletiva que constroem e pelo movimento que garante suas vidas na história.

“A autoria coletiva envolve não só a escrita, mas a própria vida das pessoas. Cada carta é fruto de um exercício de presença, concordância e pertencimento, em que divergências são debatidas, votos vencidos respeitados e a responsabilidade do texto é compartilhada pelo grupo. Quando você pensa na questão do povo-autor, é o exercício final de um ato político, construído pela presença e pelo gesto de pertencimento, que faz dessa carta o testemunho de muitos”, explica.

Para professora, reduzir autoria ao papel escrito reproduz a lógica colonial: “Talvez a escrita seja a última das coisas, não a primeira. Se colocamos como primeira, estamos vendo de uma perspectiva colonizada outra vez. A garantia de que algo existe historicamente não precisa depender do documento, do papel ou da letra escrita.”

Ao ampliar a noção de autoria, ela destaca que os indígenas escrevem com a voz e com o corpo, numa negociação constante para que a carta reflita a fala e a perspectiva do grupo.

A maioria das cartas coletivas indígenas é endereçada ao Brasil, convocando à conversa coletiva. “Chamar os brasileiros para construir uma relação é muito significativo. Nenhum grupo social ensina a dialogar como os indígenas. A carta é um gênero de conversa, talvez o que mais se aproxime da oralidade. Toda vez que você escreve uma carta, está dizendo: senta aqui, vamos conversar”, acrescenta Costa.

Essas cartas, segundo Costa, podem ser consideradas uma contra-história, redesenhando narrativas que circulam no imaginário coletivo. “Elas são a história do Brasil e precisam entrar como narrativa oficial. Quando entram, entram no material didático e na formação coletiva. O objetivo do projeto é que as cartas façam parte do imaginário de estudantes.”

O que achou dessa notícia? Deixe um comentário abaixo e/ou compartilhe em suas redes sociais. Assim conseguiremos informar mais pessoas sobre as curiosidades do mundo!

Esta notícia foi originalmente publicada em:

Fonte original